Palabras clave

INTRODUCCIÓN

El análisis se limitará a la revisión de estudios multicentricos de fármacos en pacientes con disfunción sistólica predominante y objetivos primarios clínicos fundamentalmente, supervivencia. De igual modo no hemos considerado los más recientes estudios dedicados a contrarrestar los efectos de las citocinas inflamatorias y de los agentes oxidativos. Concentraremos el análisis en unos pocos apartados de mayor interés conceptual e informativo.

Los ensayos multicéntricos sirven para conseguir evidencias clínicas que nos permitan tratar de un modo racional a nuestros pacientes.

EVIDENCIAS DE LOS DIVERSOS GRUPOS FARMACOLÓGICOS EN LOS ENSAYOS MULTICÉNTRICOS DE ICC

Ensayos con inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (tabla 1)

En 1987, por primera vez en la historia se conseguía demostrar que un fármaco, el enalapril, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) (estudio CONSENSUS)1 era capaz de reducir la mortalidad de un 48 a un 29% en un grupo de 253 pacientes en insuficiencia cardíaca severa, tras 6 meses de tratamiento, emulando de ese modo los resultados obtenidos unos meses antes en el estudio V-HEFT2 con una combinación de vasodilatadores en pacientes con ICC moderada. En 1991 se realizó el estudio SOLVD3, que demostró que el enalapril también reducía la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática moderada. Posteriormente, cuatro estudios, el SAVE (captopril-año 1992)4, el AIRE (ramipril-año 1993)5, el SMILE (zofenopril-año 1995)6 y el TRACE (trandolapril-año 1995)7 demostraron que otros IECA reducían la mortalidad (19, 27, 29 y 22%, respectivamente) también en la disfunción ventricular izquierda secundaria a un infarto. Más recientemente, una serie de reducidos y numerosos estudios en los que se han incluido más de 100.000 pacientes con antecedentes de infarto de miocardio y sin afectación de la función sistólica hicieron evidente la posibilidad de que los diversos IECA utilizados disminuyan la mortalidad también en ausencia de disfunción ventricular izquierda8. En esta circunstancia, el IECA se convierte en un fármaco para la prevención secundaria. Más recientemente, ya en el presente año, el estudio HOPE9 ha demostrado evidentes beneficios sobre mortalidad de cualquier causa en diabéticos que no padecían insuficiencia cardíaca ni había tenido ningún infarto.

En resumen, los IECA han demostrado que mejoran la función cardíaca, los síntomas y el estado clínico, disminuyen la mortalidad por cualquier causa entre un 20 y un 25% y reducen el riesgo combinado de muerte y hospitalización también entre un 20 y un 25%.

Estos beneficios sobre mortalidad pueden tener otro tipo de lectura. Swedberg10 recientemente ha publicado un análisis de la prolongación de la vida que ha supuesto el haber estado incluido en el grupo del enalapril en el estudio CONSENSUS I. Todos los pacientes que entraron en dicho estudio han fallecido, por lo que ahora estamos en disposición de saber que los que tomaron enalapril durante «ese año» vivieron un promedio de 260 días más que los que durante dicho período estuvieron en el grupo de placebo (y que posteriormente también han estado tomando enalapril)10.

Un análisis similar se ha realizado en el estudio TRACE11, en el que en 1999 habían fallecido el 50% de los pacientes aleatorizados. Los que tomaban trandolapril han vivido 459 días más que los del grupo placebo, y refiriéndonos a los diabéticos e hipertensos, éstos duplicaron su supervivencia con el trandolapril que tomaron durante el período de seguimiento.

Los IECA han sido también ensayados en estudios no selectivos durante la fase aguda del infarto (CONSENSUS II12, ISSIS-413, GISSI-314, CCS-115) en un total de más de 100.000 pacientes y durante seguimientos cortos (semanas/meses). Salvo en el CONSENSUS II, todos han demostrado pequeñas reducciones en la mortalidad de baja significación estadística. La manifestación adversa más común en estos estudios ha sido la hipotensión, que en el caso del CONSENSUS II, en el que el enalapril se dio por vía intravenosa, se consideró que era responsable de la tendencia a incrementar la mortalidad (tabla 1).

Ensayos con bloqueadores beta (tabla 2)

En 1974, trece años antes de que se publicasen los resultados del CONSENSUS I, ya habían estudios sobre beneficios clínicos y hemodinámicos en insuficiencia cardíaca producida por el empleo de bloqueadores beta16,17. Cinco años después se publicó un estudio sobre supervivencia18. Todos estos estudios, así como el multicéntrico en miocardiopatía dilatada con metoprolol (estudio MDC)19, tienen dos características comunes: se realizan en los países escandinavos y son ignorados por el resto del mundo, en el que imperaba la idea de que los bloqueadores beta están contraindicados en la insuficiencia cardíaca.

Hasta 1996 no se produce la aceptación generalizada de los efectos beneficiosos de los bloqueadores beta en la ICC. El estudio o los estudios «americanos» con carvedilol dirigidos por Packer y Bristow20, a pesar de tener un diseño que fue muy discutido demostraron que el carvedilol añadido a un IECA era capaz de reducir la mortalidad en un 65% más en pacientes con insuficiencia cardíaca de grados II y III. Recientemente, el estudio CIBIS II21 y el MERIT-HF22 con bisoprolol y metoprolol, respectivamente, han confirmado los resultados beneficiosos del carvedilol y también para los bloqueadores beta más ß1-selectivos.

Los bloqueadores beta han sido valorados en unos 13.000 pacientes con ICC en estudios aleatorizados frente a placebo y han demostrado que mejoran consistentemente la función cardíaca, los síntomas y el estado clínico, disminuyen la mortalidad por cualquier causa en un 30-35% y el riesgo combinado de muerte y hospitalización en un 25-30%.

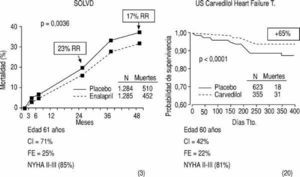

Se puede elucubrar que los estudios con bloqueadores beta (añadidos al IECA) han necesitado en general menos «muestra» y «menos seguimiento» y los porcentajes de reducción de mortalidad parecen «muy abultados», sobre todo si comparamos el estudio SOLVD y el del carvedilol (fig. 1).

Fig.1. Se pueden comparar los resultados expresados en curvas de mortalidad o supervivencia de los estudios SOLVD I con enalapril y los del carvedilol. Llaman la atención las diferencias en el tamaño de la muestra y la duración del seguimiento, que fueron muy inferiores para el caso del bloqueador beta. RR: reducción de riesgo; Tto: tratamiento; CI: cardiopatía isquémica; FE: fracción de eyección; NYHA: grado funcional de insuficiencia cardíaca.

Ensayos con diuréticos

Los diuréticos considerados en general presentan un perfil fisiofarmacológico poco favorable en la ICC; reducen el gasto cardíaco, elevan la renina plasmática, alteran los iones, descendiendo el K y el Mg y algunos elevan el ácido úrico y alteran la glucemia, los lípidos y la resistencia a la insulina.

Por otro lado, son «clínicamente imprescindibles» y, de hecho, en 198723 se publicó un trabajo en The Lancet en el que en un grupo reducido de 14 pacientes (parte inicial de un estudio multicéntrico imposible) controlados de su síndrome de ICC con la furosemida se sustituyó ésta por el captopril. Cuatro de los 14 pacientes desarrollaron edema de pulmón en los días iniciales del seguimiento. Son tan imprescindibles que en realidad todos los resultados beneficiosos que se han publicado en los ensayos de IECA o bloqueadores beta han sido posibles porque la mayoría de los pacientes estaban tomando además diuréticos.

La consecuencia práctica en el tema que nos ocupa es que el diurético en los ensayos clínicos debe de estar presente en todos los grupos a los que se aleatorizan pacientes, lo que complica el diseño de estudios de mortalidad con diuréticos. En este sentido, existen al menos dos posibilidades: a) estudios con diuréticos libres en ambos grupos y en uno de ellos el diurético de estudio, del que se espera que la acción beneficiosa tenga un mecanismo diferente al del efecto diurético; de este modo se realizó el estudio RALES24 en el cual espironolactona a baja dosis (25 mg/día) consiguió demostrar una reducción de mortalidad del 35% (p < 0,001), y b) estudios en los que en ambos grupos hay diurético, en uno libre y en el otro el diurético que es objeto de estudio. En el estudio TORIC (estudio abierto de farmacovigilancia) en pacientes con ICC, el análisis por25 intención de tratamiento demostró un beneficio sobre mortalidad en el grupo de torasemida.

Ensayos con vasodilatadores e inotrópicos positivos (tabla 3)

Dos estudios PROVED26 y el RADIANCE27 demostraron que en presencia o en ausencia de IECA, la retirada de los digitálicos en pacientes de ICC controlados con diuréticos suponía una peor tolerancia al ejercicio y un deterioro hemodinámico.

El estudio DIG28, realizado por la administración americana sobre un gran colectivo de pacientes, demostró que la digoxina reducía los ingresos hospitalarios, mejoraba la calidad de vida de los pacientes pero sus efectos eran neutros sobre mortalidad.

El estudio V-HEFT I2 tiene el mérito de haber demostrado por primera vez que un régimen terapéutico (dinitrato de isosorbida más hidralazina) era capaz de reducir la mortalidad en comparación con el prazosín y con un grupo de placebo. En España en ningún momento se ha divulgado este tratamiento, dada la dosificación que la hidralazina tiene y el desinterés económico por dicha molécula.

Se han realizado diversos estudios con nitroglicerina, algunos durante la fase aguda del infarto (GISSI-3)14 y otros en ICC (NICE)29. La NTG puede mejorar la calidad de vida de los pacientes pero su influencia sobre la mortalidad es nula.

Recientemente, un estudio con epoprosterol (FIRST)30 dedicado a ICC avanzada (grados IIIB y IV) con compromiso hemodinámico y con tratamiento establecido de IECA ha sido interrumpido. El epoprosterol, capaz de producir el descenso de la presión arterial pulmonar y de mejorar el índice cardíaco, demostraba una tendencia marcada a incrementar el riesgo de muerte sin estar asociado su uso con ninguna mejoría en la calidad de vida.

Capítulo aparte merecerían los denominados vasodilatadores que unen a la vasodilatación un efecto inotrópico positivo. Cualquiera de las 4 clases: inhibidores de la fosfodiesterasa, los que actúan sobre canales iónicos, o los que lo hacen sobre la regulación intracelular del calcio o sobre varios de estos mecanismos, son capaces de mejorar la capacidad de esfuerzo y la calidad de vida, pero invariablemente en estudios multicéntricos y siempre que se utilizan las dosis «completas» demuestran un incremento en el riesgo de muerte. El mejor ejemplo de esto fue el flosequinan (estudios FACET, REFLECT y PROFILE)31, que tras diversos y costosísimos estudios fue completamente retirado de cualquier consideración. Quedan en uso tratamientos transitorios o intermitentes con milrinona i.v.32 en pacientes con ICC refractaria al tratamiento y con el único objetivo de mejorar su calidad de vida.

La ibopamina, un agonista de la dopamina derivado de la deoxiadrenalina del cual se aseguró que no ejercía ningún efecto inotrópico positivo produjo también en el estudio PRIME II33 un incremento en la mortalidad en casos de ICC severa.

Finalmente, el xamoterol, un bloqueador beta con efecto ISA o, dicho de otro modo, un agonista parcial adrenérgico ß1 selectivo, demostró un significativo incremento de la mortalidad en un estudio multicéntrico de insuficiencia cardíaca34.

Así, parece que la acción de estimular la contractilidad miocárdica va ligada a una aceleración en la evolución del síndrome de insuficiencia cardíaca y a un incremento del riesgo de muerte, aunque puede conllevar, según los casos y las dosis, alguna mejoría en la calidad de vida o en la capacidad de esfuerzo. Los digitálicos, en este sentido y tras el estudio DIG, parece un fármaco de confianza.

Antagonistas del calcio

Los antagonistas del calcio de primera generación: diltiazem, verapamilo y nifedipino demostraron en diversos estudios35-37 una tendencia a incrementar la morbilidad y la mortalidad cuando se asociaban a disfunción sistólica ventricular izquierda, por lo que tras un período de cierta controversia se acepta universalmente que está contraindicado su uso en presencia de disfunción ventricular izquierda.

Los antagonistas del calcio de segunda generación han demostrado tener un efecto neutro sobre mortalidad en diversos estudios (PRAISE y V-HEFT-III)38,39.

El amlodipino no modificó el riesgo de muerte en la ICC de origen isquémico e incluso mejoró la supervivencia en la miocardiopatía dilatada idiopática en el ensayo clínico PRAISE38. Sin embargo, un estudio diseñado específicamente para corroborar este resultado (estudio PRAISE II) no ha demostrado ningún beneficio sobre la supervivencia. Finalmente, se esperaba mucho de los antagonistas del calcio selectivos, como es el caso del mibefradil, teóricamente sólo demostraba efectos fisiopatológicamente beneficiosos en la insuficiencia cardíaca, incluido la inducción de bradicardia. Sin embargo, además de un problema muy importante de interacciones con algunas estatinas, no demostró ningún efecto beneficioso sobre supervivencia en el estudio MACH-140, incluso se pudo apreciar cómo producía incrementos parciales de mortalidad en aquellos pacientes que estaban tomando antiarrítmicos, lo cual hace sospechar que reducía algún tipo de mortalidad e incrementaba otro. El mibefradil ha sido retirado del uso y de la investigación.

En conclusión, los antagonistas del calcio no han demostrado ser beneficiosos para la evolución y la supervivencia del síndrome de ICC. Los de segunda generación pueden ser de utilidad para el control de la angina o la hipertensión coincidentes.

Antiarrítmicos (tabla 4)

Con la idea de reducir el riesgo de muerte súbita en la ICC se han realizado diversos ensayos con antiarrítmicos en pacientes con disfunción ventricular izquierda y no seleccionados por presentar arritmias. Se acepta el hecho de que los antiarrítmicos de la clase I podrían incrementar la mortalidad en pacientes con disfunción ventricular izquierda (estudio CAST; véase más adelante)41,42. Los estudios se concentran en antiarrítmicos del tipo 3 y, sobre todo, en la amiodarona (BASIS, PAT, GESICA, EEMS, CAMIAT y EMIAT)43,44.

El estudio EMIAT reclutó a 1.486 pacientes con fracción de eyección igual o menor del 40% y en grados funcionales entre II y IV; los pacientes que tomaban amiodarona presentaron un riesgo de MS de un 35% (p = 0,05) menor que el grupo de placebo; sin embargo, la mortalidad por todas las causas fue similar en ambos grupos43. El SWORD fue un ensayo similar en cuanto a los objetivos y tipo de pacientes. Fue precozmente interrumpido porque el D-sotalol (sin efecto bloqueador beta) produjo en el grupo de tratamiento un incremento en el riesgo de muerte súbita del 65% (p = 0,008)45.

Recientemente se han desarrollado estudios selectivos en pacientes con ICC para el control de la fibrilación auricular con dofetilida46 y también con amiodarona (CHF-STAT)47 con resultados discretos beneficiosos.

MUERTE SÚBITA EN ICC

La muerte súbita puede constituir el modo de morir de la mitad de los pacientes en el síndrome de ICC. En los grados menores de la NYHA, el 80% de las muertes pueden ser de modo súbito y en los grados extremos de NYHA, en los que la mortalidad anual puede llegar hasta el 60-70%, entre el 5 y el 30% de estas muertes pueden ser súbitas. Es reconocido el hecho de que en, muchas ocasiones, los mecanismos de la muerte súbita son diferentes a los de la muerte por deterioro progresivo, como típicamente ocurre en la ICC. Cabe pensar que los fármacos que han demostrado ser activos en reducir la mortalidad lo pueden haber hecho actuando sobre un modo de morir, sobre el «otro» o sobre los dos. Consideramos que el tratamiento actual de los pacientes con ICC no puede considerarse «completo» sino trata de actuar sobre ambos mecanismos.

En la tabla 5 se puede apreciar cómo sólo en el caso del estudio V-HEFT II48 un IECA había reducido de un modo significativo, sobre placebo, la muerte súbita, hecho que no significaba que redujera la muerte súbita en sentido absoluto, ya que en este estudio, el grupo de placebo estaba siguiendo un régimen terapéutico de 2 vasodilatadores (hidralazina más dinitrato de isosorbida) que podían favorecer los mecanismos de la muerte súbita. Además, el enalapril no había demostrado este efecto ni en el estudio CONSENSUS I1, ni en el SOLVD I3. No obstante el estudio TRACE7, en 1995 puso de manifiesto una reducción de un 24% (p = 0,03) en el riesgo de muerte súbita. No hay diferencias conocidas en el tipo de estudio (aleatorización entre 3 y 7 días postinfarto), ni tampoco en el tipo de pacientes (disfunción ventricular izquierda diagnosticada por ECO) y tampoco en el IECA (trandolapril) que constituyan una base fisiopatológica que permita explicar este efecto sobre la muerte súbita diferente de otros IECA. El estudio no es multinacional, sino que fue llevado a cabo en daneses habitantes de islas y cabe la especulación de alguna característica genética como base para este efecto diferente de un IECA sobre la muerte súbita.

Por contra, en el caso de los bloqueadores beta y considerando los tres estudios recientemente realizados en ICC20-22 (tabla 2), se ha demostrado un efecto constante y muy importante en la reducción del riesgo de muerte súbita (carvedilol 44%, bisoprolol 44% y metoprolol 41%). La base fisiopatológica para este efecto ha sido demostrado en otro estudio realizado en pacientes con ICC que portaban un DAI, en los cuales la presencia de bloqueadores beta reducía a una quinta parte la incidencia de arritmias ventriculares malignas. Parece evidente que cualquier tratamiento que no considere la asociación de bloqueadores beta puede estar primando un tipo de muerte.

¿QUÉ NOS HAN ENSEÑADO LOS ESTUDIOS FRACASADOS?

Analizamos en este apartado aquellos estudios en que los propios autores o los propietarios de la molécula han considerado la necesidad de repetirlos.

El estudio CAST41,42 constituye el fracaso más fructífero que tenemos en cardiología. No fue un estudio propiamente realizado en pacientes definidos por la insuficiencia cardíaca. Se trataba de pacientes con cardiopatía isquémica y arritmias ventriculares potencialmente malignas. El objetivo era reducir la muerte súbita tratando las arritmias «ambientales». Se basaba en el concepto fisiopatológico que identificaba la arritmia maligna TV y FV como una consecuencia de las potencialmente malignas y éstas, por tanto y en último caso, como el origen de la muerte súbita en la cardiopatía isquémica («teoría arritmogénica de la muerte súbita»). El estudio se interrumpió cuando ya se había más que triplicado la incidencia de muerte súbita y se había duplicado la mortalidad por cualquier causa en los grupos de tratamiento activo con antiarrítmico. Esto ocurrió con fármacos antiarrítmicos tipo I (flecainida y encainida). La interpretación de los resultados fue fiel a la teoría arritmogénica, por lo que se realizó un CAST II con moricizina y se seleccionaron sólo aquellos pacientes en los cuales tras un período de algunas semanas se demostró que no había «arritmogenia» (durante este período, la muerte súbita fue 6 veces mayor en el grupo de tratamiento). El estudio siguió en pacientes seleccionados y se interrumpió cuando la mortalidad con moricizina estaba superando a la del grupo placebo.

Este estudio puso de manifiesto la poca utilidad que las hipótesis fisiopatológicas de cada momento pueden presentar frente a la evidencia, la poca utilidad de las bases de datos de las compañías farmacéuticas frente al estudio multicéntrico (725 pacientes seguidos durante 10 meses permitieron descubrir efectos que no se habían descrito en varios años de control en más de 3.000 pacientes) y, además, la poca utilidad de los estudios piloto (CAPS-cardiac arrhythmic pilot study).

Un estudio multicéntrico mal diseñado o mal desarrollado trae cuando menos un retraso de años en el avance de la cardiología. Esto ocurrió con los bloqueadores beta. En los años 1993 y 1994 se realizaron 2 estudios multicéntricos49,19 en pacientes de insuficiencia cardíaca, entre cuyos objetivos estaba la reducción del riesgo de muerte (como objetivo aislado o en combinación con otros). Los fármacos ensayados eran el

bisoprolol y el metoprolol. Ambos estudios no demostraron efectos beneficiosos sobre mortalidad por cualquier causa ni sobre muerte súbita, únicamente una discreta mejoría de la mortalidad de los casos de miocardiopatía dilatada idiopática en el caso del CIBIS I con bisoprolol49 y quedó en las «puertas» de la significación estadística para el objetivo primario (combinado de mortalidad más necesidad de trasplante), en el caso de la miocardiopatía con metoprolol19. En 1999 y en el 2000 se han repetido ambos estudios (CIBIS II y MERIT-HF)21,22, con unos resultados «rotundos» beneficiosos. Las diferencias más ostensibles son el tamaño de la muestra (3 y 6 veces más) y las dosis de fármaco utilizadas (el doble en ambos casos).

Finalmente, vamos a considerar un último ejemplo en el cual creemos que lo incorrecto fue la interpretación de los resultados del estudio original. Esta interpretación, al propio tiempo que cultivaba la ilusión médica favorecía los intereses económicos del propietario. Nos referimos al estudio ELITE I50, un estudio diseñado para conocer la «tolerancia renal al losartán», con un tamaño probablemente adecuado a dicha finalidad y más de 4 veces inferior al necesario para un objetivo primario de mortalidad. Se consideraron como probables unos resultados que reducían a la mitad la incidencia de la muerte súbita en comparación con captopril. Incluso empezaron a aparecer estudios de electrofisiología que podían explicar estos resultados. Por el contrario, el estudio ELITE II51 con un tamaño de muestra adecuado, no demostró ninguna diferencia en cuanto a mortalidad entre el captopril y el losartán (tabla 6)

¿QUÉ LES LLEGA A NUESTROS PACIENTES DE LOS ESTUDIOS MULTICÉNTRICOS?

Les llega poco. Los estudios multicéntricos definen un paciente distinto al que vemos en nuestras clínicas y en nuestros hospitales; de hecho, es universalmente conocida la baja representación de ancianos de mujeres y de pacientes graves en los estudios. Con frecuencia se constata el hecho de que un sector de pacientes no ha sido adecuadamente estudiado y, por tanto, no se le pueden trasladar las conclusiones de los estudios. Recientemente este hecho se ha producido con los bloqueadores beta y la insuficiencia cardíaca severa, cuya presencia fue del 3% en los estudios de carvedilol, del 4% en el MERIT-HF y del 8% en el BEST52. El CIBIS II incrementó la presencia hasta un 16% y los propietarios del carvedilol se vieron obligados a realizar un estudio específico en insuficiencia cardíaca de grado IV (Copernicus), el cual ha demostrado una reducción del riesgo de muerte de un 35% (p = 0,00014).

Otro aspecto importante es el traslado de las dosis utilizadas en los ensayos a la clínica habitual. El estudio ATLAS53 demostró que el riesgo de muerte durante los 46 meses de seguimiento se reducían en un 12% (p = 0,002) con 35 mg diarios de lisinopril y nada (8%, p = 0,128) con 5 mg. Es conocido que en la clínica diaria no se utilizan las dosis recomendadas de cada fármaco y un buen ejemplo de ello se demuestra en la tabla 7, donde sólo en el caso del perindopril más de la mitad de los pacientes tomaban la dosis recomendada. Con fármacos como el captopril y el enalapril menos de un tercio de los pacientes están tomando las dosis adecuadas54.

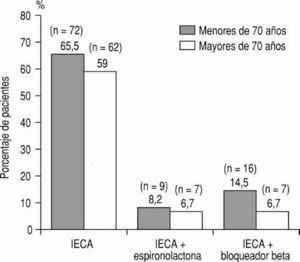

Fig. 2. Medicación específica de pacientes con NYHA > I y ecocardiogramas anormales. Los datos proceden del Improvement in Heart Failure- Capítulo español57. Se puede constatar que incluso cuando el diagnóstico clínico de ICC sintomática ha sido «corroborado» con un registro ecocardiográfico anormal, el empleo de bloqueadores beta en nuestro país es realmente bajo, con lo que ejercemos poco control sobre los mecanismos de la muerte súbita en la insuficiencia cardíaca.

El grupo de Framingham publicó en 1993 un estudio de supervivencia55 comparando ésta a lo largo 10 años tras el diagnóstico durante los períodos 1948-1974 y 1975-1988, y no se aprecian diferencias. Queda claro que 3 años es un intervalo corto para que los conocimientos que aparecieron con el V-HEFT-I y el CONSENSUS I llegaran a repercutir en la supervivencia de la población. De cualquier modo, este tipo de estudios ha desembocado en la realización de auditorias sobre cómo son diagnosticados y tratados los pacientes con insuficiencia cardíaca en las diversas entidades sanitarias de cada país.

Recientemente se ha terminado el trabajo Improvement in HF en Europa56. En la figura 2 se puede apreciar cómo en España, en pacientes con ICC sintomática menores de 70 años y diagnosticados por ECO, están en muy pocas ocasiones siguiendo un tratamiento con bloqueadores beta57.

CONCLUSIONES

Después de revisar los principales estudios multicéntricos dedicados al tratamiento de la ICC y que han supuesto un avance considerable en muy pocos años, tenemos que aceptar que no sabemos curar el síndrome clínico de ICC, en el mejor de los casos somos capaces únicamente de retardar su evolución, las complicaciones y la mortalidad.

Con mucha frecuencia, los estudios multicéntricos representan grupos sesgados de pacientes y son pocos los que se benefician de los conocimientos adquiridos, existiendo dificultades para la difusión de los resultados.

Finalmente, tendremos que aceptar que es el mejor método que tenemos para conseguir evidencias, si el diseño y la interpretación son correctos.

En concreto, los IECA mejoran la supervivencia, la calidad de vida, la capacidad de esfuerzo, la sintomatología y el pronóstico. Los bloqueadores beta mejoran la supervivencia, inducen estabilidad clínica, mejoran el pronóstico y reducen la muerte súbita. Los diuréticos mejoran la sintomatología y la estabilidad clínica. Son imprescindibles para que IECA y bloqueadores beta demuestren su eficacia. Los digitálicos son muy útiles para el control de la frecuencia en la fibrilación auricular y en general tiene un efecto beneficioso sobre la capacidad de esfuerzo y la calidad de vida. Otros grupos farmacológicos alguna vez utilizados como inotrópicos, vasodilatadores y antiarrítmicos pueden presentar diversas acciones pero, aunque tranquilicen al médico, pueden perjudicar al paciente.

Correspondencia: Dr. J. Cosín Aguilar. Unidad Investigación Cardiocirculatoria. Centro de Investigación. Hospital La Fe. Av. Campanar, 21. 46009 Valencia. Correo electrónico: hernandiz_amp@gva.es